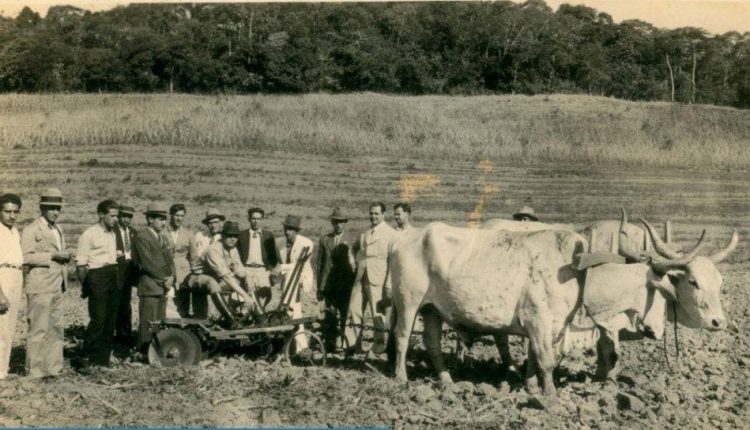

Em um passado não muito atrás, cada saca de grãos, cada arroba de carne e cada litro de leite dependiam de processos demorados, manuais e fisicamente extenuantes, assim era a agricultura no Brasil antes da mecanização

Até poucas décadas atrás, o Brasil rural vivia uma realidade muito diferente da que conhecemos hoje. As vastas plantações mecanizadas, o uso de tratores de última geração e a agricultura de precisão eram inexistentes. O campo era movido pela força humana e animal, por tradições transmitidas de geração em geração e pelo conhecimento empírico acumulado ao longo dos anos. Em um país de dimensões continentais, a agricultura não seguia um padrão único: variava de região para região, adaptando-se às condições climáticas, ao tipo de solo e às culturas predominantes. No entanto, havia um traço em comum, a baixa produtividade, consequência direta da falta de tecnologia, informação e infraestrutura.

Essa etapa da história rural brasileira é essencial para entender como o país se tornou um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Antes da mecanização, cada saca de grãos, cada arroba de carne e cada litro de leite dependiam de processos demorados, manuais e fisicamente extenuantes. O trabalho árduo compensava parcialmente a falta de equipamentos, mas limitava a capacidade de expansão e competitividade. Era um tempo de incertezas, em que o clima, as pragas e as doenças tinham um peso decisivo no sucesso ou fracasso de uma safra.

O retrato do Brasil rural nos anos 1950 e 1960

Na década de 1950, a soja, hoje símbolo do agronegócio brasileiro, era pouco mais que uma curiosidade agronômica, sem relevância econômica. O protagonismo estava nas mãos de culturas tradicionais como o café, a cana-de-açúcar, o algodão, o milho, o feijão e a mandioca.

Essas lavouras, além de sustentarem a economia agrícola, garantiam a base da alimentação da população. As propriedades eram majoritariamente familiares, conduzidas com métodos herdados de gerações anteriores, em um contexto de escassez de maquinário e assistência técnica.

Um estudo conduzido em 1971 por Edward Schuh e Eliseu Alves revelou as fragilidades desse sistema. Pouco se sabia sobre manejo de solos tropicais, conhecimento que décadas depois permitiria a expansão da agricultura para o Cerrado. Pesquisas sobre fertilização, melhoramento genético e sanidade animal eram quase inexistentes, deixando agricultores e pecuaristas sem ferramentas para aumentar a produtividade.

A falta de clareza sobre quais combinações de atividades geravam mais rentabilidade levava a decisões de plantio pouco eficientes. Doenças tropicais em lavouras e rebanhos eram negligenciadas pela pesquisa científica, comprometendo colheitas e reduzindo a produção pecuária. Com baixa produtividade, mesmo em terras férteis, o país expandia sua fronteira agrícola pela abertura de novas áreas, em vez de investir na intensificação.

Métodos e ferramentas tradicionais

Antes da mecanização, o preparo do solo era feito com arados de madeira puxados por bois ou mulas. Em muitas regiões, o simples ato de virar a terra demandava dias de trabalho intenso para cobrir áreas que hoje seriam manejadas em poucas horas com tratores modernos. O plantio era manual: sementes eram distribuídas a lanço ou colocadas em sulcos abertos com enxadas e cobertas com o pé ou com pequenos ancinhos. A irrigação, quando existia, dependia de sistemas rudimentares de canais ou do transporte de água em baldes.

A colheita também seguia métodos artesanais. O corte de cana-de-açúcar era feito com facões; o café era colhido manualmente, peneirado e secado ao sol; e o algodão era retirado flor por flor, exigindo grande número de trabalhadores. Esses processos demandavam tempo, aumentavam os custos de produção e expunham a safra a perdas significativas. O trabalho físico intenso e repetitivo moldava o ritmo da vida no campo, tornando o calendário agrícola um determinante central na organização das comunidades rurais.

O papel da mão de obra

O motor da agricultura pré-mecanizada era a mão de obra. Trabalhadores rurais, muitas vezes contratados de forma sazonal, migravam de uma região a outra acompanhando as épocas de colheita. Havia também os mutirões comunitários, nos quais vizinhos se ajudavam mutuamente em tarefas mais pesadas. Essa organização social fortalecia os laços comunitários, mas também refletia a dependência extrema do trabalho humano para garantir a produção.

Entretanto, essa força de trabalho estava longe de ser suficiente para sustentar um crescimento acelerado. A produtividade por trabalhador era baixa, e a falta de equipamentos modernos limitava a capacidade de expansão da produção. A instabilidade do emprego, as condições precárias de trabalho e a vulnerabilidade a fatores climáticos tornavam a vida no campo desafiadora.

Produtividade e competitividade

Se compararmos os números de antes e depois da mecanização, o salto é evidente. Entre 1975 e 2017, a produção de grãos cresceu de 38 milhões para 236 milhões de toneladas, enquanto a área plantada apenas dobrou. O rendimento médio das lavouras também disparou: trigo (+346%), arroz (+317%), milho (+270%) e soja praticamente dobrou, refletindo o impacto direto da mecanização, pesquisa e tecnologia. Na pecuária, o número de bovinos passou para 218 milhões, superando a população humana, e o Brasil tornou-se o segundo maior produtor mundial de carne bovina e o principal exportador.

A avicultura e a suinocultura também se transformaram radicalmente. Entre 1970 e 2016, a produção de carne de frango saltou de 217 mil para 12,9 milhões de toneladas; a produção de carne suína subiu de 705 mil para 3,7 milhões de toneladas entre 1970 e 2017. Esses avanços foram possíveis graças à integração vertical, melhoramento genético e sistemas de manejo modernos.

A transição para a mecanização

A introdução de tratores, colheitadeiras e implementos agrícolas nas décadas de 1960 e 1970 não apenas aumentou a escala de produção, mas também elevou a eficiência. Políticas públicas, linhas de crédito e pesquisas aplicadas — como as da Embrapa — permitiram adaptar tecnologias aos solos e climas brasileiros. A correção e adubação de solos, a fixação biológica de nitrogênio na soja, o plantio direto, o manejo integrado de pragas e a integração lavoura-pecuária-floresta foram marcos que transformaram a agricultura em atividade de alta produtividade.

Mesmo com esses avanços, a adoção da mecanização foi desigual. Regiões mais próximas de centros urbanos e portos adotaram os equipamentos mais rapidamente, enquanto áreas remotas demoraram décadas. O custo elevado dos equipamentos e a necessidade de operadores qualificados eram barreiras, mas, à medida que a tecnologia se difundiu, o país começou a colher os frutos em escala nacional.

Legado e impacto no agro moderno

O passado pré-mecanização deixou lições valiosas: o conhecimento técnico é tão essencial quanto a força de trabalho, e o manejo inadequado de solos e rebanhos limita o crescimento sustentável. Hoje, o Brasil combina mecanização, biotecnologia, manejo de precisão, fertilização avançada e logística eficiente, sendo líder global em soja, carne bovina, suína e de frango. Entre 1990 e 2017, o saldo da balança agrícola cresceu quase dez vezes, chegando a US$ 81,7 bilhões, refletindo a importância estratégica do setor para o PIB e as exportações.

No entanto, desafios persistem: desigualdade na adoção de tecnologia, degradação de solos e uso excessivo de agroquímicos, que exigem atenção contínua. O plantio direto, adotado em 32 milhões de hectares, é seguido corretamente apenas em 2,7 milhões de hectares, mostrando espaço para melhoria. O uso racional da água e a preservação ambiental são essenciais para garantir produtividade e sustentabilidade a longo prazo.

Projeções de exportações brasileiras: tendências futuras

O futuro do agronegócio brasileiro se mostra promissor. Projeções para 2026/27 indicam crescimento expressivo em praticamente todos os produtos agrícolas, refletindo avanços tecnológicos, demanda global crescente e políticas públicas de apoio ao setor. Confira os números: Produto 2016/17 2026/27 Variação (%) Algodão pluma (mil t) 630 1.118 77,5 Milho (mil t) 25.500 35.130 37,8 Soja – grão (mil t) 63.000 84.111 33,5 Soja – farelo (mil t) 15.900 17.240 8,4 Soja – óleo (mil t) 1.550 1.557 0,5 Carne de frango (mil t) 4.280 5.890 37,6 Carne bovina (mil t) 1.800 2.429 34,9 Carne suína (mil t) 900 1.277 41,9 Café (mil t) 2.100 2.760 31,4 Açúcar (mil t) 28.933 39.466 36,4 Suco de laranja (mil t) 2.315 2.769 19,6 Leite (milhões L) 245 337 37,6 Papel (mil t) 2.172 2.380 9,6 Celulose (mil t) 13.858 19.170 38,3

Esses números reforçam a capacidade do Brasil de atender à crescente demanda global por alimentos e produtos agroindustriais, consolidando sua posição de liderança no comércio internacional e fortalecendo a sustentabilidade econômica do setor.

O conhecimento do passado e o uso estratégico das tecnologias atuais são cruciais para o futuro da agricultura brasileira. Produtores, técnicos e gestores rurais devem investir em inovação, sustentabilidade e capacitação, adotando práticas que aumentem produtividade, preservem o meio ambiente e garantam competitividade internacional. O Brasil provou que pode se reinventar; agora, cabe ao setor rural escrever os próximos capítulos dessa história de sucesso global.

Escrito por Compre Rural com dados da Embrapa.

VEJA MAIS:

- Novo indutor de ovulação aumenta em até 9% a taxa de prenhez em vacas

- Marco dos Bioinsumos: Desafios da Lei que pode transformar a agricultura brasileira

ℹ️ Conteúdo publicado pela estagiária Ana Gusmão sob a supervisão do editor-chefe Thiago Pereira

Quer ficar por dentro do agronegócio brasileiro e receber as principais notícias do setor em primeira mão? Para isso é só entrar em nosso grupo do WhatsApp (clique aqui) ou Telegram (clique aqui). Você também pode assinar nosso feed pelo Google Notícias

Não é permitida a cópia integral do conteúdo acima. A reprodução parcial é autorizada apenas na forma de citação e com link para o conteúdo na íntegra. Plágio é crime de acordo com a Lei 9610/98.